地域に根差したストーリーを持つ「100年フード」の認定も!

喜多方の名物が食通を魅了

喜多方市で生まれた郷土料理や文化が、文化庁の「100年フード」に次々と認定されています。100年フードや地酒といった、喜多方が誇る大自然の恵みを受けて生産・調理・醸造された名物料理や産品をご紹介します。

喜多方の人たちが尽力して先人の手法を引き継ぎ、世に送り出してきた食文化を是非感じ取ってみてください。

喜多方の郷土料理・食文化は3年連続でお墨付きを獲得!100年フードに認定された3品とは

- 地域の風土や歴史・風習の中で個性を活かしながら創意工夫され、育まれてきた地域特有の食文化

- 地域において、世代を超えて受け継がれ、食されてきた食文化

- 地域の誇りとして100年を超えて継承することを宣言する団体が存在する食文化

以上のすべての基準を満たす食文化に対して認定が行われます。令和3~5年度にかけては、全国250件の郷土料理や食文化が認定されています。

喜多方市内では令和3年度に「近代の100年フード部門」で喜多方ラーメンが、4年度に「伝統の100年フード部門」で山都(やまと)そば、5年度には「未来の100年フード部門」で塩川鳥モツが認定を受けています。

大自然と蔵のまちの後押しで全国区に!喜多方ラーメンに100年の歴史あり

日本三大ラーメンの一つ、喜多方ラーメンの歴史は約100年前に遡ります。昭和初期、喜多方の北部の加納鉱山で働く叔父を頼って喜多方市にやってきた中国生まれの青年が、生計をたてるために支那そばを売り歩いていたのが発祥と言われています。

やがて市内で提供する店舗が増え、地域で広がっていったラーメンが全国区になったカギには、喜多方市の持つ「蔵のまち」としての顔が挙げられます。市内にはラーメンスープのベースにもなる醤油や味噌の貯蔵蔵のほか蔵座敷、店蔵、塀蔵など、多くの蔵が残されています。このようなまちの様相はテレビ放送などを通し、昭和40年代後半から全国的に耳目を集めるように。観光客が多く訪れるようになるとやがて、ご当地グルメとしてラーメンが人気を博すようになりました。

喜多方ラーメンの麺は幅が約4mmと太く、独特の縮れやコシが特徴。水分を多く含ませており、「平打ち熟成多加水麺」と呼ばれます。

飯豊連峰の豊富な伏流水を源とする超軟水が素材にしっかりと浸透し、もっちりとしたちぢれ麺、げんこつ・鶏・野菜などの風味がしみ込んだスープを生み出します。

現在市内では約90軒のラーメン提供店が軒を連ねています。休日には朝食にラーメンを食べる「朝ラー」を目当てに観光客が長蛇の列を作る場面もおなじみとなっています。

むらおこしの要に!幻の秘そばを起源とする山都そば

全国4位の作付面積(令和3年時点)を誇り、「そばの郷」の異名を持つ喜多方市。そばは現在でももてなしのご馳走として、冠婚葬祭にも登場します。

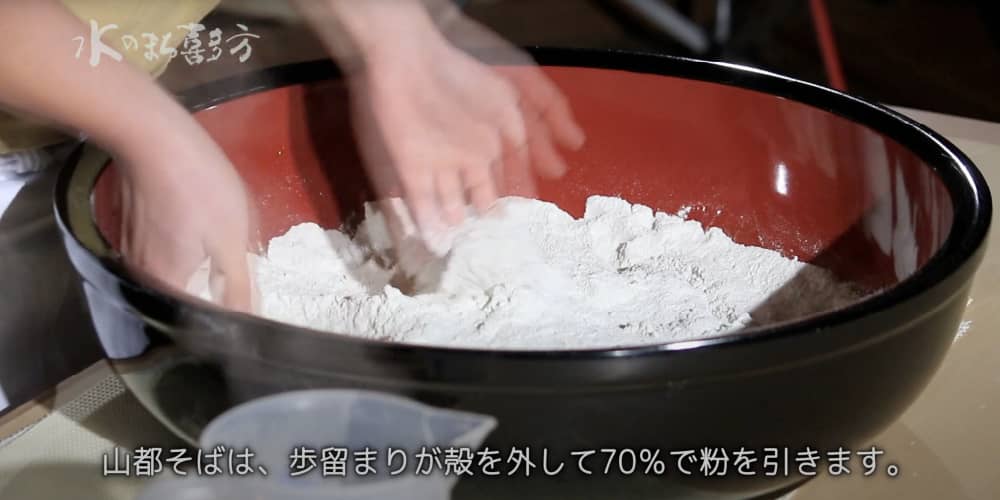

特に高名なのは山都そば。製粉歩留りを70%以内に定め、お酒で言えば大吟醸のように玄そばの外側を大きく削って粉がつくられます。こねる時にはつなぎを使わず、そば粉100%で手打ち。透明感のある見た目やしこしことした歯ごたえ、さわやかな香りが特徴で、遠方にも多数のファンを抱えます。

旧山都町のむらおこしのために付けられたネーミングですが、特に標高の高い地域で栽培・常食されていた「宮古そば」が原点とされています。宮古地区は冷涼な気候や昼と夜の激しい寒暖差など、良質なそばが育つ条件に恵まれています。飯豊山の豊かな伏流水も、そばの栽培や打ち上げに活用されてきました。

かつて宮古そばは越後裏街道を往来する行商人に、振る舞われたとされています。昭和中期には県道工事のためにこの地を訪れた建設業者や県職員が農家にお願いして、そばを食べた記録も残されています。

しかし常にそばを提供する店舗はなかったため、長いあいだ外部の人にとってはなかなか食べられない「幻のそば」とされてきました。昭和50年代に地元商工会のむらおこし事業として本格的にそばの売り出しを始め、認知度が拡大。今日では農家自らが運営するそば店も営業されています。

宮古そば、つまり山都そばは食べ方も独特。つゆをつけず、麺を冷水に泳がせて食べる「水そば」が「そば本来の風味を味わえる」として、観光客などから人気です。

新そば以外にも、冬に積もった雪を利用して低温貯蔵する施設で保存させた「雪室そば」、厳冬期に玄そばを10日間ほど沢の水に浸した後に乾燥させた実からつくる「寒晒しそば」も、高い関心を集めます。

昭和の家庭から始まったソウルフード「塩川鳥モツ」

塩川鳥モツは、昭和初期に養鶏業が盛んになった塩川地区で受け継がれる郷土食です。モツと言ってもホルモンは使わず、鳥皮を煮込んでつくられます。商品として使われなかった部位である「鳥皮」を煮込み、家庭で食べられていたことがルーツと言われています。

かむごとに増すうま味や、やわらかく煮込まれた皮のもちもち感で、モツ料理が苦手な人からも「食べやすい」と支持を獲得。ご飯のおかずにも晩酌のお供にもぴったりで、子どもからお年寄りまで幅広く住民に愛され続けている家庭料理です。

塩川町内では飲食店関係者らが「塩川鳥モツ伝承会」を結成。地元の食堂では「モツ煮」と注文すると鳥皮の煮込みが出てくるほど、なじみ深い一品となっています。

各店舗ではこだわりの手法と味付けで鳥モツを調理。醤油や味噌、にんにくやしょうがの味がきいていたり、野菜を加えたりとバリエーションも豊かで、食べ歩きも楽しめます。

地域で受け継がれた家庭の味を地元料理人の様々なアレンジによってファンを増やし続けています。

海外でも高評価!喜多方の大自然の賜物・地酒

喜多方ラーメンや塩川鳥モツよりもさらに長い歴史を持つ産品として、地酒が挙げられます。喜多方で育まれた米を原料に、喜多方の水で仕込まれた地酒は鑑評会や国際的なコンクールでも評価されています。

雑菌の繁殖が抑えられ、長期低温発酵に適した厳寒・豪雪地帯ならではの環境も手伝い、酒処として名を馳せる喜多方市。古くは寛永8(1631)年から清酒醸造が営まれており、多い時には約30軒近い酒蔵が存在していました。

仕込みには、ミネラルを豊富に含む喜多方市の水道水が使われます。まろやかな口当たりとほんのりとした甘味が特徴的な軟水で仕込まれることで発酵が穏やかになり、ふくよかな味を実現。

すっきりとしたのどこしながら、うま味や甘味の際立つ喜多方市の地酒は左党のほか甘党からも高評価を獲得。「ずっと飲んでも飽きない」「料理にも合う」との声が寄せられますます。

現在市内では11の蔵元が営業。人口における清酒醸造蔵数は全国トップクラスとされています。喜多方の蔵元による純米大吟醸酒や純米酒、清酒などは地元飲食店で提供されるほか、大都市圏での物産展などにも出品。幅広い層のファンを抱えるほか、インバウンド客からも熱い視線が注がれています。

また実際に酒蔵を徒歩でめぐりながら酒の試飲や肴を楽しむウォークラリーなど、市内では酒処の風情や地酒に親しむ趣向のイベントも開催。会津喜多方商工会議所などでつくる「喜多方プレミアムブランド化推進協議会」では、各蔵元の市場流通していない純米吟醸限定酒などのプレミアムセットの販売も展開しています。

自然環境を味方につけながら、伝統の技術を脈々と継承する先人たちの努力によって今日まで支えられてきた喜多方市の酒造業。世界に誇れる酒造りを続ける蔵元と地元業者が連携し、ブランドとしての周知も着々と進められています。今後も国内外に名声を轟かせる産品として、ますます注目されるでしょう。

- 名物ラーメンの生みの親・喜多方市には魅力的な資源がたくさん

- 紅葉・歴史・グルメ・癒やし・アクティビティ…秋旅で深まる、喜多方の魅力

- 就業・子育て環境も抜群の住みやすさで、UIターンも続々と!喜多方への移住・定住の実態

- 自然豊かな喜多方市で子育て!育児サポートや子どもたちの教育環境もご紹介

- 全国にファンを抱える喜多方市には、ふるさと納税も続々と!職人の技が光る返礼品もご紹介

- 喜多方市産食材で創作イタリアン!都心で喜多方を感じられる新メニューを提供

- 地域に根差したストーリーを持つ「100年フード」の認定も!喜多方の名物が食通を魅了

- 玄冬の喜多方で悠久の自然を満喫!ウインタースポーツや観光のおすすめスポットを紹介

- 「会津型」をジャパニーズカルチャーのけん引役に!喜多方市の誇る文化を現代に生かす取り組みが活発化

- 春の足音の聴こえ始めた喜多方市を駆けめぐる!草花にときめき、歴史に思いめぐらす魅惑スポットを探訪